延安志丹:倾力推开脱贫攻坚新视窗

来源: 省政府办公厅 发布时间: 2019-01-28 10:49

1月9日,在中共志丹县委二十届五次全会上,志丹县委书记李建强要求全县干部:“以更高的政治责任感、更宽广的视野、更有力的措施,持续把脱贫攻坚放在全局推进,紧扣全国步调,如期迈入小康。”

2018年以来,志丹县认真贯彻落实中央和我省关于坚决打赢脱贫攻坚战的重大战略部署,围绕实施乡村振兴战略,把脱贫攻坚放在更长的历史周期、更广的全局视角上谋划推进,高频聚焦、尽锐出战,推动形成了“跳出扶贫抓扶贫”的大扶贫格局。

聚焦长远

在乡村振兴战略中统筹脱贫资源

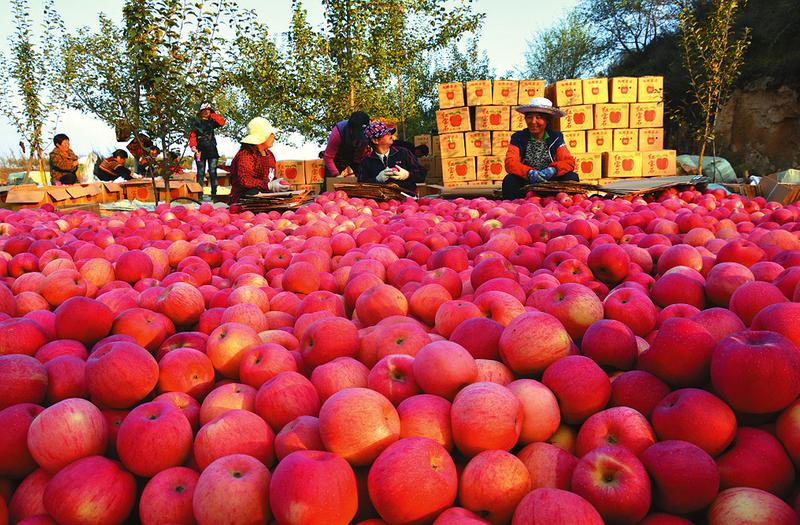

2017年7月,陕西果业集团在志丹县成立分公司,建设规模达2万亩的苹果产业扶贫基地。

“我们流转了1.3万亩土地,其中6000多亩已栽植山地苹果。”1月10日,陕西果业集团志丹有限公司经理王占新告诉记者,“流转费用5年一支付,总共25年。在农民自愿的基础上,前5年的流转费可以在公司入股,我们每年按照股金的18%进行分红,连续分红12年。”

除了流转费和分红外,陕西果业集团志丹有限公司与农户的协议里还明确,无论是在建果园还是将来果园挂果,在需要劳动力时,流转土地的农民有优先权。

志丹县义正镇稠树梁村52岁的村民范廷荣是这一政策的受益者。他家30多亩耕地全部流转给陕西果业集团志丹有限公司,每年固定收入近5000元。为了多赚钱,他决定把前5年的收入全部入股公司。1月10日,正在果园里修剪果树的范廷荣告诉记者:“每天工资130元,已经连续干了10多天,挣的工资比我原来种1亩玉米1年的收入都多。而且是在村里干活,家里80多岁的老人也能照顾。”

在志丹县,像陕西果业集团这样抢抓农村“三变”改革机遇的企业还有很多。他们通过各种方式,实现了“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的大变革。陕西果业集团果业扶贫基地按照“梯度分红”“劳务分红”等办法,吸纳161户贫困户入股联营。5年合作期内,每年返还贫困户本金2000元、分红1000元。

在企业的带动下,志丹果农的收益一天比一天好。如今,不少果农组建了合作社,自己流转土地,壮大发展规模。杏河镇边咀村村民李启军就是其中一位。在他的带领下,目前,405名村民开始发展苹果产业。过几年苹果挂果后,这些村民人均收入预计可达2万元。

志丹县委、县政府把脱贫攻坚作为压倒一切工作的政治任务。县委与部门和各镇办层层签订责任书,落实12名县级领导包抓12个镇办、30名县级领导包抓56个贫困村。县委常委会会议一月研究一次脱贫攻坚工作,领导小组会半月研究一次脱贫攻坚工作,“八办两组”会十天研究一次脱贫攻坚工作,临时调度会一周研究一次脱贫攻坚工作。全县各级干部将80%以上的时间和精力投入到脱贫攻坚工作中。

紧扣“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标要求,志丹县把脱贫攻坚工作放在全县大局中谋划,制定《志丹县实施乡村振兴战略规划》和全县109个村《村级规划》,落实产业、人才、文化、生态、组织五大振兴行动方案,出台《志丹县关于激励扶持现代农业全面提升的十条措施》《长线产业界定意见》《脱贫产业扶持办法》。县财政每年拿出7000万元以上资金,用于支持农村改革和产业发展,用新型经营主体和山地苹果产业来反哺带动贫困村、贫困人口脱贫。

同时,志丹县加大资金统筹调度和兑现力度,足额列支扶贫资金7800万元,向3家金融机构注入信贷担保基金1000万元,撬动投放精准扶贫小额贷款2056.1万元。县信用联社、县农业银行开展“双基联动”“评级授信”行动,授信1483户1.4亿元,投放惠农贷款1.34亿元。志丹通过最大限度撬动整合各类资金,为脱贫攻坚提供了有力支撑。

聚焦改革

在市场经济大环境中培育脱贫主体

顺宁镇金崖根村34岁的卜文霞成了志丹县妇女返乡创业队伍中的佼佼者。

前几年在城里照顾孩子,一直想干事的卜文霞被绑住了“手脚”。2017年,孩子升入寄宿制初中后,卜文霞与丈夫回到村上建起了大棚。棚内的西瓜、香瓜成熟后,不少城里人开着车前来采购。大棚西瓜、香瓜每年能收两茬,一年收入近6万元。

在志丹县,像卜文霞这样返乡创业的人不在少数。志丹县委、县政府把农村改革作为一项战略性举措来抓,立足丰富的土地资源优势,制定集体产权制度改革、“三变”改革、土地流转等政策措施,把本村发展与外村参与结合起来,把个人创业与群众就业结合起来,把土地流转与果园流转结合起来,把集体经济与个人产业结合起来,动员乡贤能人、非公经济人士、企事业单位职工等投身果业建设。截至目前,全县共有1114人投身产业扶贫和返乡创业,先后签订各类合同协议2289份,流转土地7万亩,流转承包果园8000亩。

按照民有、民用、民管、民享的原则,志丹县坚持互助协会“不出村、不吸储、不分红”,推行固定借还款日和报账日制度,强化资金的高效使用和科学管理。全县109个村在延安市率先实现村级互助资金协会全覆盖,吸纳入会会员5452户,互助资金规模达到4100多万元。

志丹县还建起县镇两级产权交易平台,全面推开清产核资和入股联营工作,建起16个“三变”改革示范基地。志丹县绿葆农业科技有限公司8000亩黄芪种植基地推行“公司+合作社+基地+贫困户”订单农业模式,吸纳110户贫困户参与合作种植,带动了全县2万亩黄芪产业种植。这一模式有效提升了脱贫产业项目的组织化、产业化程度,全面拓宽了贫困户增收脱贫路径。

聚焦转型

在县域产业大布局中发展脱贫产业

从2007年开始,志丹县紧抓陕西省和延安市提出的“苹果北扩”机遇,确立了在全县建设30万亩优质山地苹果基地的发展思路。按照“山地建园、相对集中、高点起步、打造品牌”的总体规划,采取种植新园、更新换代老园的办法,实现了产业规模的迅速扩张。截至目前,全县建成苹果产业带16条,果园面积突破30万亩,挂果园面积达11万亩。2018年,全县苹果总产量达到7万吨。

志丹县委、县政府把山地苹果作为农民脱贫致富、决胜全面建成小康社会的百年产业来抓。立足资源优势,大力实施“人才+321”现代农业发展战略,即到2022年,全县发展30万亩优质苹果、20万亩特色产业、100万亩优质生态林。全面规划全县扶贫产业,按照“梯田苹果川道菜、特色产业全覆盖”的产业格局,着力把养土鸡、养土猪、养湖羊、养肉驴、养中蜂、养蘑菇“六养”作为短线产业,把种杂粮、种黄芪、种牡丹、种芍药“四种”作为中线产业,把山地苹果、川道棚栽作为长线产业,建立“一项产业、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的工作机制,打造起16条苹果产业带、3个棚栽业示范区、46个规模化养殖场,辐射带动全县56个贫困村、711户贫困户建起了增收产业。

紧盯高质量、无水分、有收益的30万亩山地苹果目标,志丹县落实每名镇办党委委员包抓一个百亩以上示范点,每名乡镇副科级以上干部、驻村工作队队长或第一书记包抓一个50亩以上示范点,每名村党支部书记、村委会主任和农民技术员自建果园不得少于20亩的示范点,其他村干部和村民小组长自建果园不得少于10亩的示范点。

坚持扶智扶技。志丹县大力开展“一户一法、一人一技”培训,采取“人人技能工程”“传帮带”等途径,成立全县科技扶贫领导小组,开展科技特派员助推脱贫攻坚,抽调119名科技人员包片包户抓扶贫。对学习较快、有人帮带的贫困户,培训湖羊、肉驴、中蜂等特色养殖技能;对具备劳动能力、有土地资源的贫困户,培训山地苹果、油用牡丹、黄芪等特色种植技能;对缺土地、有闲置劳动力的贫困群众,培训管理销售、短期务工、家政服务、汽配维修等技能。全县累计培训贫困人口89期5400人次,使贫困人口的自主造血能力得到有效提升。

坚持分类施策。志丹县对有劳动能力和有土地资源的农民,重点发展苹果种植及其他养殖等规模化项目;对有技术、懂管理的农民,重点发展肉驴、湖羊养殖及黄芪种植等特色项目;对劳动能力差的农民,重点发展养蜂、食用菌等小型项目;对缺劳力、缺土地、缺资金的农民,重点通过“三变”改革,采取流转、代管、入股等办法,发展产业项目。

“通过因户因人择业培育,使贫困户都建起长短结合的产业项目,切实打牢贫困人口脱贫增收基础。”志丹县扶贫局局长吴志新说。

聚焦支撑

在城乡建设大提升中夯实脱贫基础

志丹县委、县政府把基础设施建设作为打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴的长远举措来抓。

2018年年初,志丹县集中谋划实施“基础设施十大工程”“产业转型十大项目”“民生福祉十件实事”,实施县城官井巷、志丹陵、马岔滩、城北、城南“五大片区”棚户区改造,构建县际通高速公路、乡镇通二级公路、村村通油路、果园通生产路的“四通”交通网络,建设黄地台、麻子沟、老湾沟和保娃沟门等4座水库。

围绕打造红色教育培训旅游目的地,推进中央党校旧址等65处红色革命旧址恢复、景点实景布展等工作;围绕打造陕北足球训练基地,在城北规划建设1.37平方公里的足球特色小镇。

“国道341县城过境路纳入国家‘十三五’公路建设规划和财政部PPP项目库,目前全面开工建设。孙岔至杏河二级公路隧道已贯通,路基工程基本完工,志丹至南梁红色旅游路全线通车……”志丹县经济发展局局长韩永明介绍。

志丹县狠抓贫困村基础项目建设:通村沥青路全部贯通;投资304万元为56个贫困村配套饮水消毒设施152套,投资2000多万元实施8个村的安全饮水工程10处;投资263万元实施农村电力升级改造,电力入户率达到100%;贫困村卫生室于2017年全部高标准建成,并通过市级验收,全面补齐了基础设施短板。

同时,志丹县制定出台《2018年度移民搬迁工作实施方案》,全面完成了2018年度132户462人的搬迁任务,其中集中安置90户399人、分散自建42户63人。全面开展危房清零行动,对全县危房进行了一次地毯式排查。截至2018年8月底,危改项目全部完工并入住,按时限要求兑付了补助资金。

聚焦扶志

在文明实践大潮流中激发脱贫动力

“脱贫要先立志,不能‘躺在政府怀里’。家庭成员要认识到脱贫的主体责任是贫困户,是在座的家庭成员主动干、自己干、埋头干,主要靠自己勤劳的双手脱贫致富。”这是李建强在主持召开家庭成员动员会时向群众提出的殷切希望。

家和万事兴。召开家庭会议是志丹县针对“年老体弱、无人赡养”的年龄偏大贫困群众和自身发展能力不足的贫困户而探索的一种有效形式,要求县级领导带头,全体包扶干部深入贫困户家中主持召开家庭会议。通过家庭会议,让其子女表决心、尽孝心,教育子女在“春节”“生日”等十个重要节日“十必到”,全力为全家脱贫致富出力献计。召开家庭会议不仅凝聚了家庭合力,而且重塑了孝亲敬老的良好家风,收到了“一贫多助、合力致富”的良好效果。

志丹县委、县政府把激发贫困群众脱贫内生动力作为实现长远脱贫的基础性举措来抓,以志丹县被列为全国50个新时代文明实践中心试点县为契机,着力打造创新一大特色品牌、组建十类志愿队伍、成立百个实践站所、设置千处实践基地、开展万场服务活动的“一十百千万”亮点工程;制定出台了《志丹县新时代文明实践中心试点工作实施方案》,成立志丹县新时代文明实践中心、13个文明实践所和122个文明实践站,打造理论宣讲、教育服务、文化惠民、科学普及、全民健身、融媒体6大服务平台。在现有6470名志愿者的基础上,组建县镇村三级志愿服务网络体系,全县成立100支志愿服务队,志愿者人数突破2万人。创新“多彩志丹 文明实践”特色品牌,全方位展开“讲、议、帮、演、说、劝”活动,开展刘志丹故事会、“庭院式”微宣讲、国学经典诵读、人人技能培训、歌舞曲艺表演、扶贫政策解读1500余场,推动全县树起文明新风。

针对贫困户法治意识不强、诚信观念较弱等问题,志丹县大力开展爱国主义教育、农村政策教育、法律法规教育、明礼诚信教育、公民道德教育、文明新风教育、实用技术教育、扶贫知识教育“八教育”;针对贫困户不孝顺父母、不管子女、不守婚则、邻里不和等问题,开展“一村一法律顾问”助推脱贫攻坚工作,着力推行《老年人权益保障法》《未成年人保护法》《婚姻法》《民法通则》“三法一通则”普法宣传;针对贫困户参与赌博、阻挡生产道路等违法行为,围绕扫黑除恶、“下访巡访”“两说一联”“十小警务”“十个没有”等活动,集中开展大整治、大整顿、大整改;针对贫困户思想观念陈旧、“等靠要”思想严重,培育选树“脱贫之星”12人、优秀帮扶干部120人、示范合作社26家、模范人物43人、“十星级文明户”46户、“五好文明家庭”53个,树立崇德尚礼、勤俭节约、勤劳脱贫、文明和谐的新风,全方位、多渠道、深层次激发脱贫内生动力。

志丹县为全县109个村制定村规民约,村村建起村规民约新风墙,发挥群众自治作用。针对红白喜事盲目攀比、大操大办、跟风随礼、陈规陋习盛行等问题,109个村全部成立了红白理事会,重点对随礼、鼓乐、酒席、用车等消费项目做了明确规定;动员威望高、明事理、会说事的乡贤能人、村干部、老党员,带头参与婚丧喜庆,厉行节约改革,带头树立文明新风。针对贫困人口生产生活条件滞后问题,采取爱心超市“积分制”配售、“红黑榜”管理,切实发挥“扶贫爱心小超市、精神文明大阵地”作用,有效调动了贫困户靠劳动脱贫致富的主动性和积极性。

不懈的努力换来累累硕果。截至2018年年底,志丹县56个贫困村全部退出。全县建档立卡贫困户1266户3180人,已脱贫1170户3014人,其中有劳动能力的711户贫困户全部发展了长线产业,产业覆盖率达到100%。全县综合贫困发生率控制在了0.5%以内。

陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017

陕公网安备 610102000169号

陕西省人民政府办公厅主办

联系方式: 技术支持 029-63912478