“稳定器”作用凸显 “三农”发展成果丰硕

来源: 统计局 发布时间: 2019-09-06 19:00

——新中国成立70周年陕西经济社会发展成就系列报告之十四

农村稳则天下安、农业兴则基础牢、农民富则国家盛。新中国成立70年来,我省农村社会经济突飞猛进,农业生产经营方式发生历史性转变,农村面貌发生翻天覆地的变化,农民生活质量大幅度提高,农民获得感、幸福感、安全感明显增强。三农“稳定器”作用凸显,为全省经济社会全面发展奠定了坚实基础,助推乡村振兴战略的顺利实施。

一、农业综合能力实现大跨越

新中国成立之后不久,党领导人民开展了土地改革,农业生产得到了快速发展。十一届三中全会后,全省农村经济进入新的历史大发展时期,形成了以农民家庭土地承包经营为主体、多种经济成份并存的新的所有制结构,建立起适应社会主义市场经济发展要求的农村新经济体制框架,从根本上解放了农村生产力。1982年1月1日,中共中央发出第一个关于“三农”问题的“一号文件”,1982年至1986年连续五年发布的中央一号文件,均对农村改革和农业发展作出具体部署。时隔18年之后的2004年中央就“三农”问题再次下发一号文件,至今已连续出台了16个一号文件,有力地推动了农业农村经济的持续快速发展。一系列重大的改革,极大地解放和发展了农村生产力,带来了农村经济社会的历史性巨变。2018年,陕西农林牧渔业总产值为3239.99亿元。

(一)农业经济总量快速增长,农业产业结构不断优化

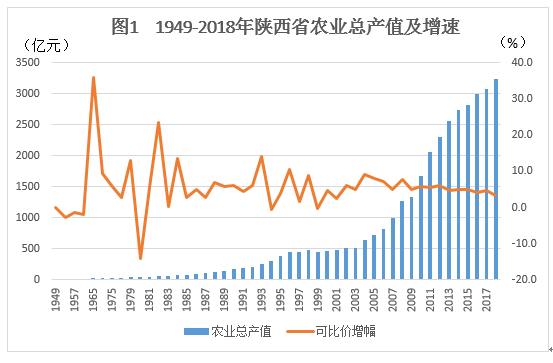

全省农林牧渔业总产值1949年仅7.99亿元,1978达到36.27亿元,2007年首次突破1000亿元大关达到1002.85亿元,2011年突破2000亿元大关达到2063.84亿元,2018年达到3239.99亿元,为1949年的405倍,年均增长9.1%。其中,农业产值2244.96亿元,比1949年增长324倍,年均增长8.7%;林业产值104.62亿元,比1949年增长5231倍,年均增长13.2%;牧业产值682.83亿元,比1949年增长647倍,年均增长9.8%。

从增速看,1988年以前为农林牧渔业总产值缓慢发展阶段,增速在-14.1%—36.1%之间波动,波动幅度大,1965年农林牧渔业总产值增速最高,达36.1%;1989年至2008年为农林牧渔业中速发展阶段,增速在-0.4%—14.1%之间波动,波动幅度较大;近十年为农林牧渔业总产值高速发展阶段,增幅在3.3—6.0%之间波动,较为平稳。

农业的结构也发生明显变化,从新中国成立初期的农业占主导地位优化为林、牧、渔及服务业全面均衡发展,农业产值比重由1949年的86.5%降至2018年的69.3%,牧业产值比重由1949年的13.2%增至2018年的21.1%,农林牧渔服务业从无到有,2018年产值比重为5.5%。同时,农业逐步由数量增长型转为质量和效益同步增长,一产占国民经济总量比重不断下降,从1952年占经济总量比重的65.4%下降到2018年的7.5%,遵循经济社会发展趋势。

(二)主要农作物供应充足,农业生产能力不断增强

新中国成立70年来,农业基础地位持续加强,农产品产量大幅增加,满足了市场供应,极大丰富了寻常百姓的餐桌,由原来的吃不饱到现在追求吃得好、吃得健康,特别是苹果等特色农业的发展,在丰富百姓饮食结构的同时,也为农民增收作出了积极贡献。

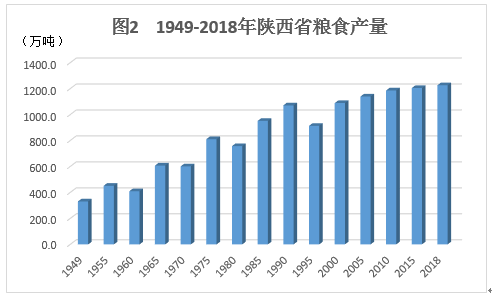

1、粮食生产能力稳步提升。新中国成立以来,我省一直把粮食安全放在农业发展的首位,落实藏粮于技,藏粮于地发展战略,克服耕地减少、人口增多等不利因素影响,积极发挥政策、资金作用,逐步从单一的扩面积促增长转为依靠科技提升生产能力,实现了粮食总产稳步提升,粮食自给能力在不断提高。粮食产量由1949年331.10万吨到1984年全省粮食产量1023.50万吨,首次突破1000万吨大关,实现了粮食自给有余,结束了陕西吃粮靠调进的历史。1985-2011年粮食生产在1000万吨上下波动,特别是1998年陕西粮食产量达1303.10万吨,达到历史最高水平;2012年以来,粮食生产步入高产稳增期,粮食产量基本稳定在1200万吨左右,2018年粮食产量1226.31万吨,粮食生产进入新的发展阶段。

2、经济作物产量成倍增长。农业产业结构调整加快,油料、蔬菜产量迅速增长。全省油料面积从1949年的237万亩增长到2018年的427万亩,是1949年的1.8倍;产量从1949年的年产5.62万吨增长到2018年年产61.03万吨,是1949年的10.9倍;油料亩产143公斤,是1949年的6倍。蔬菜产业快速发展,在满足城乡居民生活需要的同时,还有大量的时鲜蔬菜销往外地,有力促进了菜农收入增长。2018年全省蔬菜播种面积和产量都达到历史之最,蔬菜播种面积742.59万亩,比1949年增加685.09万亩,是1949年的12.9倍;蔬菜总产量达到1808.44万吨,人均占有量470公斤/人。

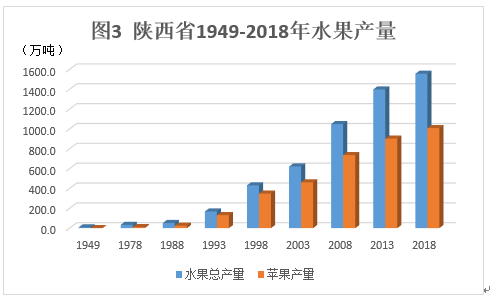

3、特色产业发展迅猛。陕西果业围绕供给侧结构性改革这个主线,以行政推动促进产业增量提质,以标准化建设提升产业核心竞争力,不断推进结构调整、品种优化、品质提升、品牌塑造,实现了水果产业健康发展。特别是2000年省委、省政府《关于加快以苹果为主的果业产业化建设的决定》和2014年发布的《陕西省果业条例》,为全省果业可持续发展规划蓝图并提供了有力保障。果园面积由1949年的5.89万亩,发展到2018年末的1670.88万亩,是1949年的284倍,年均递增8.5%。2018年,园林水果总产量达到1566.01万吨,是1949年的191倍,年均增长7.9%;其中苹果产量从1949年年产0.41万吨,到2018年1008.69万吨,增长1008.28万吨,年均递增12.0%。2009年陕西苹果面积和产量首次跃居全国第一,2015年陕西猕猴桃面积和产量均居全国第一,成为全球最大绿色有机苹果生产基地和优质猕猴桃集中种植区,以“洛川苹果”、“眉县猕猴桃”为主导的果业大省地位日益稳固。2018年水果产值880.19亿元,占农业产值的39.2%。随着果品产量和质量的双提升,陕西果品畅销全国,远销80多个国家和地区。2016中国(国际)水果大会在西安举办,全球300多名行业代表参会,推介了陕西优质水果,实现了行业贸易的有效对接。2018年,全省企业自营出口果品33.85万吨,货值24.32亿元,其中鲜果出口6.57万吨,货值4.67亿元;苹果浓缩汁出口27.08万吨,货值19.28亿元。

4、畜牧业生产发展兴旺。畜牧业生产从传统的一家一户分散养殖逐步向规模化、小区化、区域化生产和产业化经营转变,呈现出生产规模不断增大和规模化水平不断提升两大特点。2018年末,全省生猪存栏839.04万头,是1949年的8倍;牛存栏149.87万头,是1949年的1.4倍;羊存栏866.76万只,是1949年的9.1倍;家禽存栏7255.05万只,是1949年的33.6倍。全省肉类总产量从1949年年产0.93万吨到2018年114.46万吨,禽蛋产量从1949年年产0.32万吨到2018年61.58万吨,奶类总产量2018年达到159.73万吨。肉、蛋、奶的人均占有量分别为30公斤/人、16公斤/人和41公斤/人,畜禽产量的大幅增长,极大地改善了城乡居民的生活水平。

(三)新方式、新业态不断涌现,农业生产方式呈现新特点

新中国成立70年来,陕西不断加大农业改革力度,积极构建现代农业产业体系,完善现代农业生产体系、健全现代农业经营体系,农业生产方式发生新变化。第三次全国农业普查结果显示,陕西农业规模经营快速发展,新产业新业态不断涌现,经营模式灵活多样,为全省农业跨越式发展注入新的活力。

1、新型农业生产经营主体大量涌现,组织化程度提高。三农普结果显示,全省农业经营户652.92万户,其中规模农业经营户8.4万户。全省农业生产经营单位4.8万个,农民专业合作社从无到有,快速发展,带动农业经营户不断增加,提高了农业生产经营的组织化程度。2016年末以农业生产经营或服务为主的农民专业合作社达到2.39万个,基本实现每一行政村有一个农民专业合作社的目标。农业经营户中,参加农民合作社的户数为43.1万户,占农业经营户的6.6%,比全国平均水平高2.1个百分点。

全省有省级现代农业园区362个,带动建设各级各类园区2745个,园区建成面积累计达到693万亩,占全省耕地总面积的12.3%。基本涵盖了所有的农业行业,覆盖全省所有涉农区县,园区示范作用不断增强,引领农业生产经营模式由分散的小农户、粗放型、低效益,向产业化、集约化、高效益的现代农业方向转变,加快了全省农业现代化进程。

2、适度规模经营快速发展,规模化程度提高。三农普结果显示,全省农业经营者通过多种方式流入耕地面积585.3万亩,占实际耕种耕地面积的比重为13.2%。流入耕地用于农作物种植的比重为62.6%,用于园林作物种植或苗木培育的占28.8%。规模化种植比例仅为一成,规模化养殖程度较高。2016年耕地规模化耕种面积占全部实际耕地耕种面积的比重为12.4%,规模化养殖生猪存栏占全省生猪存栏总数的比重为60.1%、牛存栏占比42.3%、羊存栏占比28.8%、家禽存栏占比达到73.9%。

3、农村新产业新业态蓬勃发展,多元化程度提高。大量返乡下乡人员在农村创业创新,为农村发展增添了新的活力。三农普结果显示,陕西省开展旅游接待的村占全部村的比重为5.8%;农村电商从无到有,超过20.8%的村有电子商务配送站点,通过电子商务销售过农产品的规模农业经营户和农业经营单位有4845个,占规模农业经营户和农业经营单位的比重为3.7%,比全国平均水平高2.1个百分点,占比仅次于上海,居全国第二位。我省新型农业经营主体农业生产、加工、销售一体化程度较高,农业生产经营单位和规模农业经营户占比分别为17.3%、4.1%,分别居全国第5位和第16位。

(四)科技助推产业发展,农业现代化水平不断增强

新中国成立70年来,陕西省把加快农业现代化作为农村经济发展目标,近年来更是加大了农业现代化的政策支持力度,在全省范围开展农机补贴和现代设施补贴,有效刺激了群众购置农机具和发展设施农业等现代农业的积极性,有力推动陕西农业的现代化进程。

1、农业生产条件明显改善,机械化水平不断提高。随着我国科技的飞速发展,农业机械现代化发展速度加快,改变了过去主要依靠人力和畜力从事农业生产的历史。从1998年开始,中央财政开始设立“大中型拖拉机及配套农具更新补贴”专项资金,用于农业机械购置补贴。陕西省政府相继出台了《陕西省农业机械购置补贴专项资金使用管理实施细则》等相应政策,在全省范围内对购置农业机械的农户进行补贴,这一系列政策调动了群众购买农机具的积极性,有效的推进了全省农业机械化的快速发展。1999年,全省大中型拖拉机拥有量达到2.33万台,农业机械总动力突破1000万千瓦。2011年,全省大中型拖拉机拥有量8.17万台,农机总动力突破2000万千瓦大关。2018年,全省农机总动力达到2311.79万千瓦,大中型拖拉机拥有量9.84万台。

三农普结果显示,全省主要粮食作物综合机械化率达到70.2%,其中,机耕、机播和机收率分别为77.8%、67.0%和63.2%,改变了农民“面朝黄土背朝天”的生产方式,粮食生产方式发生了历史性变化。全省调查村中能够正常使用的机电井13万眼,排灌站5669个,能够使用的灌溉用水塘和水库6529个,可灌溉耕地面积占实际耕种耕地面积的比重为32.0%,近1/6可灌溉耕地有喷灌、滴灌、渗灌设施。

2、设施农业的发展提升人民的生活质量。2018年,陕西提出“以千亿级棚室栽培为代表的设施农业”战略部署。我省以加快设施蔬菜发展为突破口,促进设施农业发展,撑起了菜农的“钱袋子”,丰富了城乡居民的“菜篮子”。目前我省设施园艺生产已经涵盖蔬菜、食用菌、瓜果、花卉等,实现了设施农业种植品种的全覆盖,2018年末,全省设施,大棚数量116.97万个,占地面积165.96万亩。设施蔬菜产量553.48万吨,占全省蔬菜总产量30.6%。设施农业的发展彻底改变了气候对农业生产的影响,城乡居民的菜篮子更加丰盛。

二、美丽乡村建设实现大突破

新中国成立70年来,农村基础设施建设的机制发生了重大变化,由农民的主导作用转变为政府主导。陕西进一步加大了对农村水、电、路建设的投入力度,加快了农村文化、教育、医疗等基本公共服务设施建设,农村的生产生活条件得到明显改善,乡村振兴战略成效明显。

(一)农村基础设施显著改善

基础设施建设是经济社会发展的基础和先导。陕西紧盯目标、精准发力,持续改善广大农村地区基础设施条件,全省已经实现村村通电、通电话,农村居民饮水安全得到改善,农村路网串乡连村,为促进农村人居环境改善打下了良好基础。截至2018年底,农村自来水普及率94.07%,公路总里程达到15.5万公里,等级公路比重超过90%,有铺装路面和简易铺装路面11.8万公里,占总里程比重达到76%,实现了100%乡镇和100%建制村通沥青(水泥)路。

(二)农村基本公共服务均等化程度增强

三农普结果显示,全省71.9%的村安装了有线电视,74.4%的村接通了宽带互联网,为实施数字乡村战略奠定了坚实基础。农村基本社会服务全面进步,有幼儿园、托儿所的村占全部村的比重为22.9%,有体育健身场所的村比重为56.0%,有图书室文化站的村比重为62.9%,有农民业余文化组织的村比重为38.0%,有卫生室的村比重为84.4%。

(三)农村人居环境进一步美化亮化

按照中央实施农村人居环境整治三年行动计划的部署,全省农村生活垃圾、污水治理和改厕等人居环境整治工作有序开展、扎实推进。特别是启动以农村改厕为重点的城乡环境卫生整治行动以来,农村地区卫生厕所普及率得到快速提升。开展村庄清洁行动的行政村已达17290个,基本实现全覆盖(占比99.7%)。截至2018年底,农村生活垃圾有效治理的村庄比例为84.5%,农村生活污水乱排乱放得到管控的行政村比例为12.4%,开展厕所粪污资源化利用的行政村比例为44.2%,93.9%的行政村完成了村庄规划的编制工作,户用卫生厕所普及率比例44.2%。

三、农民生活品质实现大提升

新中国成立70年来,陕西省采取一系列切实有效措施促进和加快农村经济社会的全面发展,尤其是进入新世纪以来,各级政府进一步加大了农村基础设施建设步伐。全省农村社会事业全面快速发展,农村环境有效改善,农民收入持续增加,农民幸福感明显提升,乡村振兴战略全面推进。

(一)农村居民收入结构呈现新变化

新中国成立70年来,农村居民可支配收入大幅增加,城乡收入差距持续缩小。农村居民人均可支配收入从1978年的134元增加到2018年的11213元,增长了84倍,年均增长11.7%。十八大以来,陕西坚持新增财力向民生倾斜,优化收入分配制度,强化惠农支农政策,城乡居民收入差距进一步缩小,城乡统筹发展速度加快,,城乡收入比由2008年的4.10:1降至2.97:1。随着经济的快速发展,就业机会越来越多,农业机械广泛应用,农业劳动生产率极大提高,有更多的农民从繁重的农业生产劳动中转移出来,从事二三产业活动,农民收入来源更加多样化。2018年农村居民工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入在可支配收入中的比重分别达到41.2%、31.3%、1.8%、25.7%,在工资性收入和转移净收入成为农村居民收入的主要保障的同时,经营净收入和财产净收入成为居民增收的有力补充。国家对农业税的减免、粮食补贴到户等一系列惠农政策的落实也直接促进农民增收,2018年,陕西农村居民人均转移净收入2887元,比2008年的368元增长近8倍,占农村居民人均可支配收入的比重由8.2%增至25.7%。

农村居民在解决温饱后,生活逐步向小康迈进,消费结构更加优化,农民的吃穿住行已向“吃得好、穿得美、用得好、行得便捷”转变,生活质量快速提升。1980年改革开放之初,农村居民恩格尔系数为59.8%,1998年降为50%,到2018年已经下降至25.6%,老百姓消费支出中用于食品的消费权重不断下降。2018年,陕西农村居民人均消费支出10071元,是1978年的75倍,年均增长11.4%。特别是近几年,汽车、手机、空调、热水器等消费增长迅速,消费层次逐渐提高。三农普结果显示,全省平均每百户农户拥有小汽车23.97台,彩色电视机110.93台,电脑25.33台,手机254.86部,淋浴热水器44台。农村居民追求舒适、便捷的享受型消费正成为农村消费新热点。

(二)农户住房质量明显改善

三农普结果显示,全省农村居民实现了户户一套房,其中,拥有1处住房的农户占比为89.0%;拥有2处和3处住房的农户占比分别为9.8%和0.6%;拥有商品房的农户占全部农户的比重为8.4%,而10年前很少有农户购买商品房。农村居民住房钢筋混凝土、砖混结构的占73.3%,居民住房质量明显优于全国平均水平。

(三)农村居民生活方式更为绿色

随着农村基础设施条件逐步改善,农民生活用能源结构发生较大变化,做饭取暖使用能源由主要使用柴草和煤为主转变为使用电、天然气、液化石油气等更为清洁的能源,生活方式更为绿色生态。三农普结果显示,全省38.0%的农户饮用经过净化处理的自来水;47.4%的农户饮用水为受保护的井水和泉水。49.6%的农户做饭取暖主要使用电,18.8%的农户主要使用煤气、天然气、液化石油气。

新中国成立70年来,陕西农业生产快速发展,农村面貌日新月异,农民生活更加富裕。当前正值全面建成小康社会的关键之年,大力实施乡村振兴战略,不断激发农业农村发展内生动力,抓住机遇,迎接挑战,发挥优势,顺势而为,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,谱写新时代陕西乡村全面振兴新篇章。

陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017

陕公网安备 610102000169号

陕西省人民政府办公厅主办

联系方式: 技术支持 029-63912478