七十载风雨砥砺奋进 谱峥嵘发展壮丽史诗

来源: 统计局 发布时间: 2019-08-12 19:00

——新中国成立70周年陕西经济社会发展成就系列报告之二

70年在悠悠历史长河中虽是沧海一粟,但对中国和中国人民而言,却是从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃历程。70年来,陕西人民在省委省政府的带领下,自强不息,砥砺前行,跨过无数艰难险阻,用辛勤的双手谱写三秦大地发展史上的壮丽华章,用翻天覆地的惊人变化创作感天动地的奋斗史诗。

由弱到强的沧桑巨变

1949年新中国成立之初,三秦大地满目疮痍,民生凋敝。新中国成立后的70年间,这里经历沧桑巨变,陕西走过一条从贫穷到富强的不平凡之路。

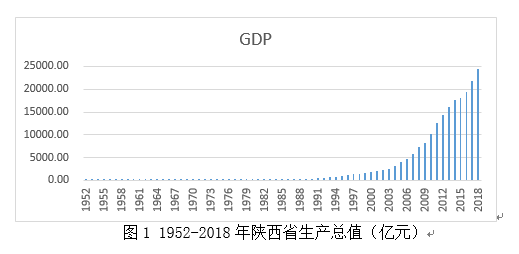

地区生产总值是反映地区经济发展成果最具综合性的指标。七十年间陕西生产总值经历从两位数到两万亿的巨变。1952年陕西省生产总值仅12.85亿元,到1981年,跃上了百亿元大关,达到102.09亿元;又经历了14年,至1995年,跃上了千亿元大关,达到1036.85亿元;之后经过6年至2001年跃上了两千亿,2004年跃上三千亿,2006年跃上四千亿,2007年超过了五千亿元。到2010年,跨入“万亿俱乐部”,达到了10123.48亿元,至2017年,突破两万亿大关,达到了21898.81亿元,2018年陕西省经济总量达到24438.32亿元。从陕西占全国的份额来看,1952年陕西生产总值占全国的比重为1.9%,到2018年提高至2.7%,提高了0.8个百分点,经济总量在全国31省(市、区)中居第15位。

新中国成立初期,1952年陕西人均生产总值仅为85元,到2018年达到63477元。期间,历时36年于1988年迈上千元台阶,又经过17年,到2005年迈上万元台阶,达到10674元,而后以每2到3年10000元的增量,于2009年、2011年、2013年、2016年迈上2万、3万、4万和5万台阶。1952年至2018年陕西人均生产总值名义增长了745.8倍。按世界银行划分标准,陕西已由长期以来的低收入地区跃升至中等收入地区行列。与全国平均水平比较,1952年陕西人均生产总值是全国平均水平的71.4%,2018年相当于全国的98.2%,接近全国平均水平。

阶段特征各异的发展时期

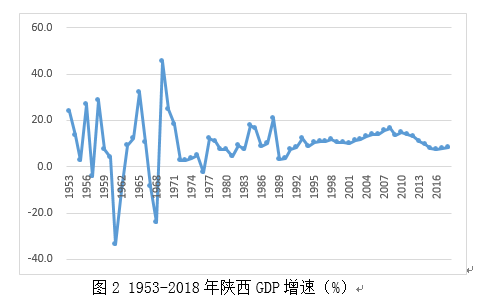

70年来,陕西经济总量快速增长,2018年陕西GDP较1952年名义增长了1900.8倍。分阶段来看,呈现出不同时期的特征。

一是波折中前行的开始时期。1952年到1978年,即新中国成立之初到改革开放之前,从百废待兴恢复期到文化大革命时期的动荡发展,陕西生产总值年均增长6.8%,其中1961年增长速度为-33.4%,1969年增长速度达45.2%,大起大落,无稳定性可言,陕西经济在波折中前行。

二是经济体制转型初期的摸索发展。改革开放以后,实行农村家庭联产承包责任制,发展社会主义商品经济、开放沿海口岸城市,成立经济特区等一系列的改革措施激活了人民干事创业的信心和活力,三秦大地的经济社会发生重大变革。1979年至1992年,十四年间陕西生产总值年均增长9.3%,快于改革开放前的年均增速,期间国民经济经历了1986年-1987年的“软着陆”,1988年价格“闯关”和1989年至1991年治理整顿的不同阶段。

三是全面建立市场经济体制时期的腾飞发展。1992年邓小平“南巡”讲话和党的十四大后,社会主义市场经济体制改革进一步深入推进。迈入21世纪,中国进入全面建设小康社会的新阶段。陕西经济在这一历史时期,随着西部大开发的推进,增长速度明显加快,1993年至2018年生产总值年均增长11.4%,其中,2008年GDP增速达到16.4%。近年来,在国内外复杂多变的经济形势下,陕西经济稳定增长。

由弱渐强的三次产业

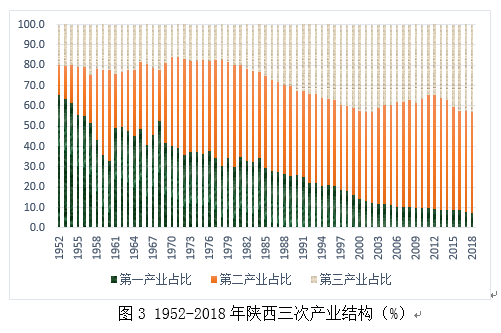

新中国成立之初,陕西发展基础薄弱落后,主要以落后的农业生产为主,工业和服务业十分薄弱。经过70年的发展,随着宏观经济政策的不断调整,产业结构不断优化。1952年陕西第一、二、三次产业增加值分别是8.40亿元、1.92亿元和2.53亿元,截至2018年,三次产业增加值分别为1830.19亿元、12157.48亿元和10450.65亿元,较1952年分别名义增长了216.9倍、6331.0倍和4129.7倍。第二产业增长最快,第三产业增速其次,第一产业增速较低。三次产业结构由1952年的65.4:14.9:19.7,优化为2018年的7.5:49.7:42.8,第一产业占比下降了57.9个百分点,第二产业占比提高了34.8个百分点,第三产业占比提高了23.1个百分点。由过去“一、三、二”的产业结构,优化为目前的“二、三、一”的结构,产业结构优化成绩显著。

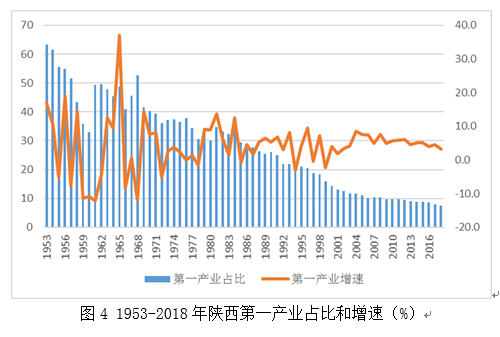

一产基础不动摇,结构优化更均衡。70年来,陕西农业总体发展平稳,年均增长4.1%。新中国成立后,在土地改革的基础上,农业生产得以恢复,初期农业生产方式落后,受落后的生产技术方式影响,农业受气候灾害等自然因素影响增长波动较大;随着农业生产技术的进步,2000年以后农业增加值平稳增长。第一产业占GDP的比重由1952年的65.4%开始逐步下降,到1978年改革开放之初下降至30.5%,到1996年下降至20.6%,2006年下降至10.2%,近十年来,占比缓慢下降至10%以下。尽管农业占比逐步降低,但农业的基础地位始终没有动摇。新中国成立以来为了解决庞大人口的温饱问题,1958年提出了“以粮为纲”的号召。改革开放后,随着农业生产技术的不断进步,粮食产量大幅提高,农副产品供应逐渐丰富,农业内部结构逐渐优化,农业抗风险能力也大大提升。

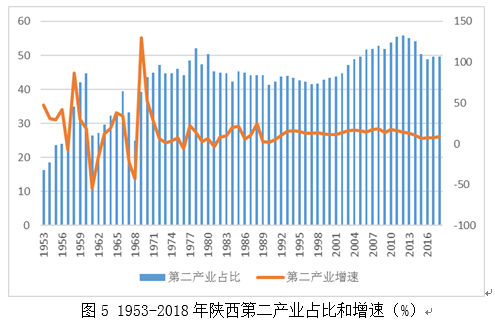

二产迅速发展,占据半壁江山。新中国成立后,陕西第二产业发展迅速,1953年至2018年第二产业增加值年均增长12.5%,2018年第二产业增加值占GDP的比重为49.7%,较1952年提高了34.8个百分点,占据陕西经济半壁江山。新中国成立初期,陕西工业基础十分薄弱,在国家“一五”、“三五”、“四五”计划实施中,陕西逐渐建设了煤炭、电力、机械、电子、国防工业等重点项目。特别是60年代末到70年初陕西“三线建设”的推进,大大激发了经济增长的活力,为陕西工业化建设打下重要基础。其中1969年至1971年三年陕西经济年均增长28.9%,第二产业年均增长64.7%,也对陕西未来的经济发展产生深远影响。改革开放之后,特别是20世纪末到21世纪初,得益于西部大开发战略和陕西能源化工基地的建设,能源化工产业引领第二产业快速增长,陕西经济实现腾飞。1992年到2014年陕西第二产业保持两位数增长,2010年增速达到18%,第二产业占比于2012年达到峰值55.9%。

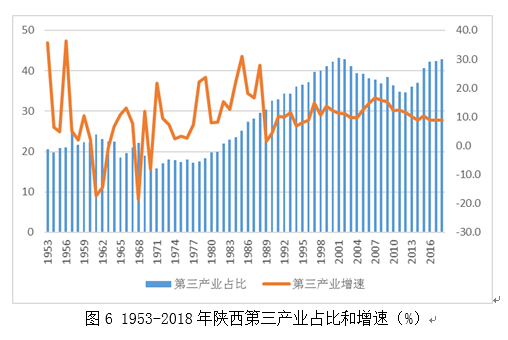

三产全面发展,迈向现代服务业。新中国成立后,陕西第三产业取得了显著发展,年均增长9.8%,2018年第三产业占GDP的比重为42.8%,比1952年提高了23.1个百分点。新中国成立之初,陕西第三产业以商业、交通、居民服务等传统服务业为主,集中在大中城市,规模很小且非常落后。新中国成立初期第三产业发展缓慢,年均增长5.8%。到1978年第三产业占比也仅为17.6%。改革开放后,市场经济理念逐渐深入人心,陕西第三产业迅速发展,1978年至2018年年均增长12.5%。第三产业占比于2001年达到峰值43.2%,而后因第二产业增长快于第三产业,占比有所回落。近年来,第三产业增长平稳,占比达40%以上。70年来,铁路、高速公路乃至高速铁路建设引领交通运输业稳步发展,商贸、住宿、餐饮、金融等传统产业不断升级,依托历史自然的雄厚基础,科教、文化、旅游等产业优势日益显现。陕西第三产业也由传统服务业向现代服务业不断迈进,吸纳更多劳动力,第三产业对经济发展的推动作用不断增强。

逐步优化的投资消费结构

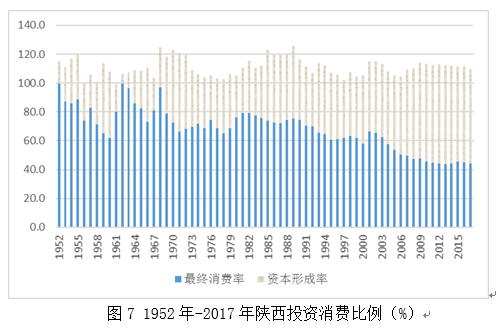

投资和消费是拉动经济增长的两大动力。新中国成立后,伴随着工业化和现代化进程,最终消费支出由1952年12.81亿元,增长为2018年的9675.25亿元,名义增长754.3倍;资本形成总额由1952年2.01亿元,增长为2018年的14414.84亿元,名义增长7170.6倍。从二者的比例来看,资本形成率(即投资率)波动上升,最终消费率(即消费率)波动下降,陕西经济由新中国成立初的消费驱动逐渐转变为如今的投资驱动。最终消费率由1952年的99.7%下降至2018年的44.2%,下降了55.5个百分点。资本形成率由1952年的15.6%提升至2018年的65.8%,上升了50.2个百分点。这反映了新中国成立初期百废待兴,以解决人民生活基本需求作为首要任务,而后随着经济发展,特别是改革开放后,随着人民生活水平的不断提高,基础设施建设和产业投资的推进,消费和投资结构逐步优化。

城乡居民消费增长 结构逆转

新中国成立以来,70年间城乡居民生活水平不断提高,从城乡居民消费结构来看,农村居民消费支出由1952年的9.94亿元,提高到2017年的1649.59亿元,名义增长了165.0倍;城镇居民消费支出由1952年的2.56亿元,提高到2017年的5419.08亿元,名义增长了2115.8倍。农村和城镇居民消费支出占全部居民消费支出的结构关系也由1952年的79.5:20.5,转变为2017年的23.3:76.7,城镇居民消费支出占比提高了56.2个百分点。城镇居民消费支出增长快于农村居民消费支出,以及城乡居民消费结构的变化,是由于农村居民向城镇流动迁移和城镇居民人均消费支出增长快于农村居民人均消费支出两方面因素共同影响。

城乡居民消费水平提高 差距犹存

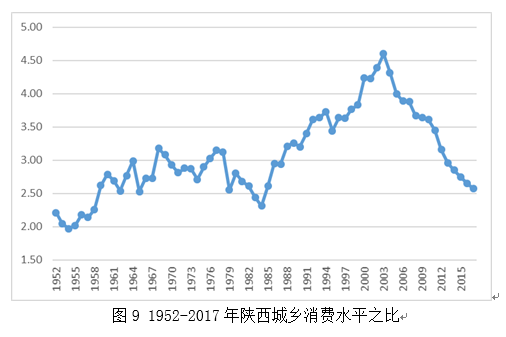

居民消费水平反映了居民在消费过程中对物质和文化生活需要的满足程度。新中国成立后,陕西城乡居民消费水平得到很大改善,由1952年的人均81元,提高到2017年的人均18485元,名义增长了227.2倍,生活中的衣食住行等各方面需求都得到满足。其中农村居民消费水平由1952年的72元/人,提高为2017年的9819元/人,名义增长135.4倍;城镇居民消费水平由1952年的159元/人,提高为2017年的25276元/人,名义增长158.0倍。城镇居民消费水平提高快于农村居民消费水平。城乡居民消费水平的差距,由1952年的2.21倍,扩大为2017年的2.57倍,期间于2003年达到最大值4.6倍,近年来差距不断缩小。

站在2019年新的历史坐标上,回望70年风雨历程,陕西从一个积贫积弱、百废待兴的落后地区,不断发展经济,逐步走在建设全面小康的大道上;从计划经济体制下的统购统销到充满活力的社会主义市场经济;从物资短缺、商品供应不足到丰衣足食、消费需求不断满足……70年峥嵘岁月,陕西谱写了砥砺前行、奋发图强的壮丽史诗。

陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017

陕公网安备 610102000169号

陕西省人民政府办公厅主办

联系方式: 技术支持 029-63912478